日が長くなったとか短くなったとか、そういうことがプリミティブな感情を招く。どんな都市にあっても切り離しようのないのが自然で、広大な自然環境への傾倒が自然を矮小化してしまうことは、ときどきあると思う。駅のホームにめいいっぱいの人がいて、けれどいつもの電車はいつものように空いている。みんなどこへ行くのか、帰るのか。帰るように行くのか、行くように帰るのか。行って帰るのか、帰って行くのか? あたたかい電車。社内恋愛をしている人もこどもの年齢を覚えていない人も転売屋もみんな降りていく駅、品川。

-

2022/12/26

-

2022/12/23

パパ、東京タワー! ベビーカーから声をあげるこどもの指先がルイ・ヴィトンのロゴを光らせた塔をしめす。歩道には信号待ちのひとで溢れているのに、広場は葉の落ちたいちょうの木と同じようにがらんとしている。広場だけがある。

われらが暖房器具・サンラメラとの相性がよくないのか、部屋がひどく冷えるのでしょうがなくエアコンに切り替えてみたら、ものすごく暖かい。が、吾輩が尋常でない鳴き声で訴えはじめた。目があうと、冷たくなったサンラメラの前へ移動してふたたび鳴く。わたしはエアコンを消して、専用タップからコンセントを引き抜き、サンラメラのそれを挿しこんで、電源を入れる。重役みたいな顔でじっとにらみつけながら工程を見守っていた吾輩は、数十分後、暖かくなったサンラメラの前でからだをのびのびと横たえる。あなたの喜びがわたしの喜びですが、それはそれとして、寒いよ。

-

2022/12/22

午前三時すぎにベッドへ潜りこんで、朝食の特等席のために早起きした。カーテンをあけっぱなしにして眠ったから、寝そべったまま目を開いただけで、一面の鈍い藍色とまだ灯っている光のつらなりが見える。以前コソボのペヤで泊まったアパートで、目覚めると正面の大きな窓に、澄んだ青空と雪をかぶった山の上部が毎朝広がっていたのを、ときどき思い出す。七時ちょうど、ル・ノルマンディの木の扉が開かれて、まだ重たい青に満たされているレストランを進んで、窓際中央のテーブル。今朝は雨で、もうすでに窓に水滴がはりついていた。数秒かけて流れ落ち、すぐに新しい雨がやってくる。死んでしまうとそれは生きていないということなので、死んでよかったのか、生きていたほうがよかったのか、たぶんもうわからなくなってしまう。生きているあいだは死ねないので、生きているほうがいいのか、死んだほうがいいのか、判断ができない。生きていると生きることしかできなくて、死んだら死んでいることしかできない。でも高麗青磁のような曇りの空と海面、標の灯のもとで、高級というには気安く街に馴染みすぎている、大衆的な、けれど庶民のための気休めではない優雅さがカトラリーの表面に光るのを見ていて、うれしかった。銀のティーポットから紅茶が注がれる。今朝が雨でよかった。生きているときに、死んでいるよりも生きているほうが幸せなんじゃないかと思う瞬間に出会うことは、助けになるだろう。チェックアウトのあと、二階ロビーから通りを眺めていたら、突然まぶしい光が路面を照らして、世界が急激に明るくなる。切りひらくような日差しの麓で虹がかかる。おしゃべりをしたり、スマホに首をかたむけたり、腕を組んだりしていたロビーの人びとが、わっと声をあげて窓へ寄ってゆき、日差しに顔をさらして虹を指さす。

-

2022/12/21

午前二時すぎ、レリーフが美しいノリタケのカップで、ティーバッグのほうじ茶を飲んでいる。ホテルは人の気配に愛を見出してやまない人嫌いに親切なつくりをしている。フロントは七十七番。番号の突起に置いた指先にもしわずかに力をこめて受話器をあげたなら、誰かの声が聞こえる、なにか言えばそれで誰かにわたしの声が聞こえる、わたしの夜中で誰かの輪郭に会う。掛けるあてがなくても、掛けるつもりなどなくても、電話機がここにあるだけでよかった。かつての姿をいつでも簡単にとり戻すような静かな横浜港を見下ろしている。二十四時間に境目はない。人びとの去った山下公園で、木々が街灯とともに風を受けて漕いでいる。

-

2022/12/20

右よりも左が好きなのは、小さいころからずっと左に肩入れしてきたからだった。偶数より奇数に、AよりもBに、花よりも草に、快速よりも各停に、晴れよりも雨に、御堂筋線よりも谷町線に、新作よりも旧作に、春よりも冬に、表よりも裏に。でもそれは肩入れというより、身を寄せて灯火をすこし分けてもらうようなことだったのではないかと、いまになって思う。

-

2022/12/14

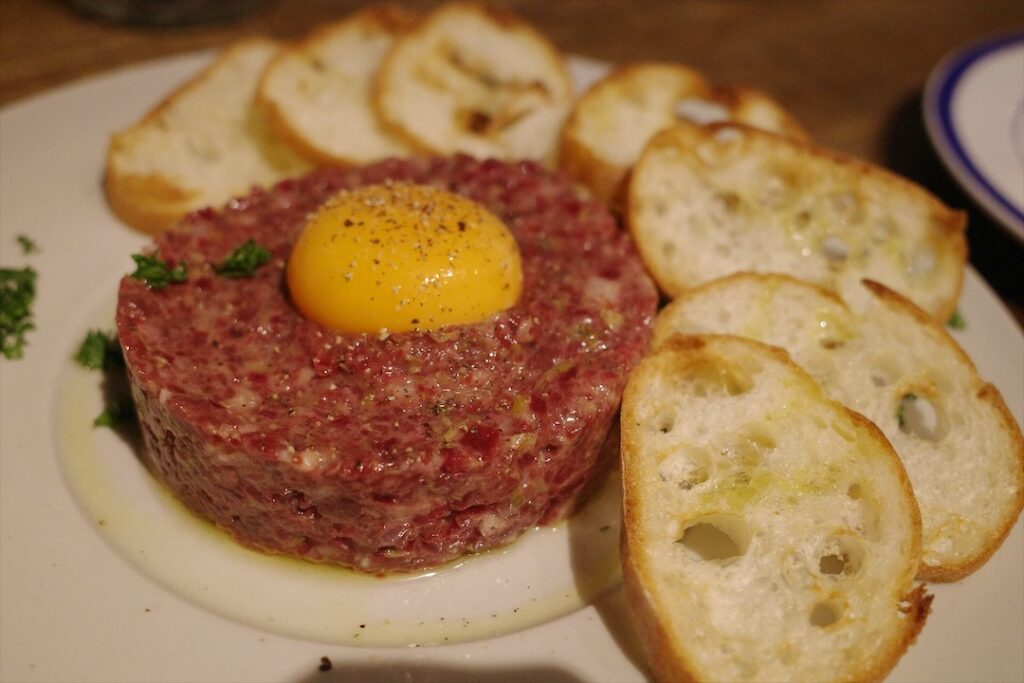

夜、Bistro Un Coeurへ。前回はおなかいっぱいになりすぎたので今回は慎重に注文した。が、最後に欲張ってデザート二種。泡と赤。

料理人が立つ手狭なキッチンは魔法的だということをいつも思うのだが、ほんとうは毎日の台所にも同じような働きがある。かける側の手に所有されている魔法というより、必要と不必要をまたぎながら営まれる生活という魔法的なもののなかにいるということ。料理や音楽や本や衣服が、意識の埋没を救ってしばらくの時間や、ときどきは遠くからの瞬間を冴えたものにする。

慎重な注文は大成功だったのだが、悩んでやめたエゾ鹿のローストがそろそろ終わりだという話を聞いて、(デザートを完食しておきながら)いま頼むべきなのか!?と一瞬本気で迷った。

帰宅すると、ねこたちが服のにおいを嗅ぎにくる。いろんなことをねこたちと一緒にできたらいいのにと、毎日思う。

-

2022/12/13

昨日、誰より先にひとり起きていたふたつは、わたしが起きてリビングへ行くとものすごい甘えようだった。手の甲に腕に指先に脚に踵に鼻に顎にとあちこち額を擦りつけ、舐めて、甘噛みして、くっつく。動くとついて回るので、トイレに行くのも水を飲むのもあとにしてふたつの滑らかな毛をひたすら撫でた。今日、わたしたちよりもあとに起きてきたときのふたつは過不足ない顔をしている。足りるとか足りないとかは、わたしの尺度ではないだろう。待つこと、待つあいだに蓄積されるもの、あるいは足もとから流れ出していくもの。

改札を出て陸橋をゆくとき、前方のサラリーマンの頭上にのぼった白い蒸気で彼が息を吐いたのがわかった。加熱したざらめの香りがする。雨上がりの通りを歩いても、階段を下っていても、信号を待っていても、ベンチに座っていても、すれ違う人のことをなにも知らない。また同じ曜日にここで会っても、それははじめて見る顔だろうと思った。二度目に至らないどころか、一度目さえまだない。イヤホンからBiological Speculation。

-

2022/12/10

食事には、空腹を満たすだけではない儀礼的な側面がある。ケならばケなりの、ハレならばハレなりのしぐさや空間がある。自分のための、あるいは他人のための、あるいは自分たちのためのケアであったり、思想であったり、システムであったりする。それは人間の話であって、ねこはそういうある種のわずらわしさとは無縁だと思っていたのだが、そうでもないのかもしれない。食への欲望がそれほど強くないように見える吾輩は、とくに冬などは思い出したようにしか食べない。けれどわたしたちがわたしたちのごはんを作り終えるころになると台所にやってきて、やけに据わった目で、二本の前足を大きく横にひらいて鳴く。定位置を見ると吾輩のごはんのお皿にはそこそこの量のごはんが残っているのだが、吾輩はどうにも一歩も譲らないので、わたしはそのお皿をとりにいき、台所でごはんを少しを足して、定位置に置く。入れたよと言っても、吾輩はすぐにそこへは向かわずわたしをじっと見ている。そしてわたしたちが自分たちのごはんを食べはじめると、やがて吾輩がごはんを噛み砕く音が聞こえてくるのだった。ケにおける彼女とわたしたちのそれぞれの儀礼的行為が、互いの領域に重なりあって、いっしょに食べようという声を生む。大好きだよ。

-

2022/12/09

本日の車内広告。地球上から電波のつながならない場所をなくすとか、バーチャルでライブが観られるようになるとか、まるでわたしが望んでいるみたいに言う。窓際の紙広告でにっこり笑ってドライヤーをかけるタレントが出演する、同じ企業の美顔器の広告が流れる。静止画の顔と動画の顔、同じ顔が隣り合って笑っている。やがてオーバーヒートするだろうと思っていても、生きているわたしの目に毎日飛びこむ広告の数は歴史にはならない。がんばれないねむさと暖房とがなかよく腕をくんで襲うので、目を閉じる。

-

2022/12/08

メゾン・ド・ハラのすばらしいお昼。前菜のサラダにはボロニアソーセージと胡桃と林檎。メインは豚ロースに、デザートは甘夏入りのシュトーレンにした。パンと前菜だけでも成立しそうだとか話しながら食べた。

食後、晴れてあたたかい坂をのぼって野毛山動物園へ。ルーズで、なんともがっついた感じのしないのがいい。対価を尊重することと資本主義社会を憎みつつ溺れずにいることは大切だとしても、ここは無料であるがゆえに、枯れそうなやわらかい木の枝のような空気を漂わせているんじゃないかと思う。偶然も奇跡も変わらなさも平凡さも恐れずにただそのときそこに居合わせること。非日常なたのしみを持たない、毎日通り抜ける公園のような親密さと他人ごとの感じがある。これがずっとここにあることが大事なんだろう。