夜はみんなでいっせいに寝る。ねこたちがいい加減に寝ようと言うのでわたしたちがついていくこともあるし、わたしたちが寝るのでねこたちがついてくることもある。

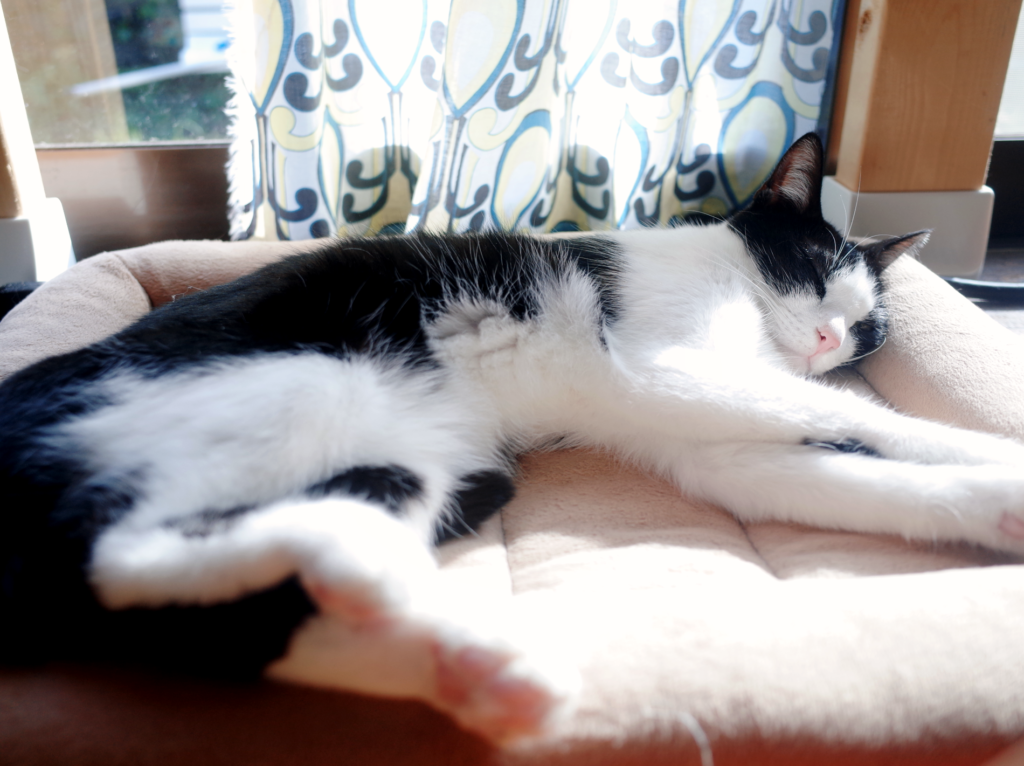

昨冬はそそくさとふとんの中に入ってきていた寒がりの吾輩が、今年は入らず、ふとんの上で寝ている。朝起きて、ふとんの上で極限まで丸くなっている姿を見つけると、いや、中に入ればいいのでは……と思うのだけど、吾輩が「そう」しているというのは、「そう」いうことなんだろうなと思う。自分の落ち着ける場所へ、彼女ほどうまく素早く飛んでいける子はいない。

今朝は、ふとんの上からわたしの脚のあいだにモスッ……と収まっていた。伸ばした右脚、あぐらをかくように曲げた左脚、そのいびつな余白に埋もれる吾輩、その体重に引っ張られるふとん、ねじれる腰。わたしは毎日どこかしら寝違えたような感じがしている。

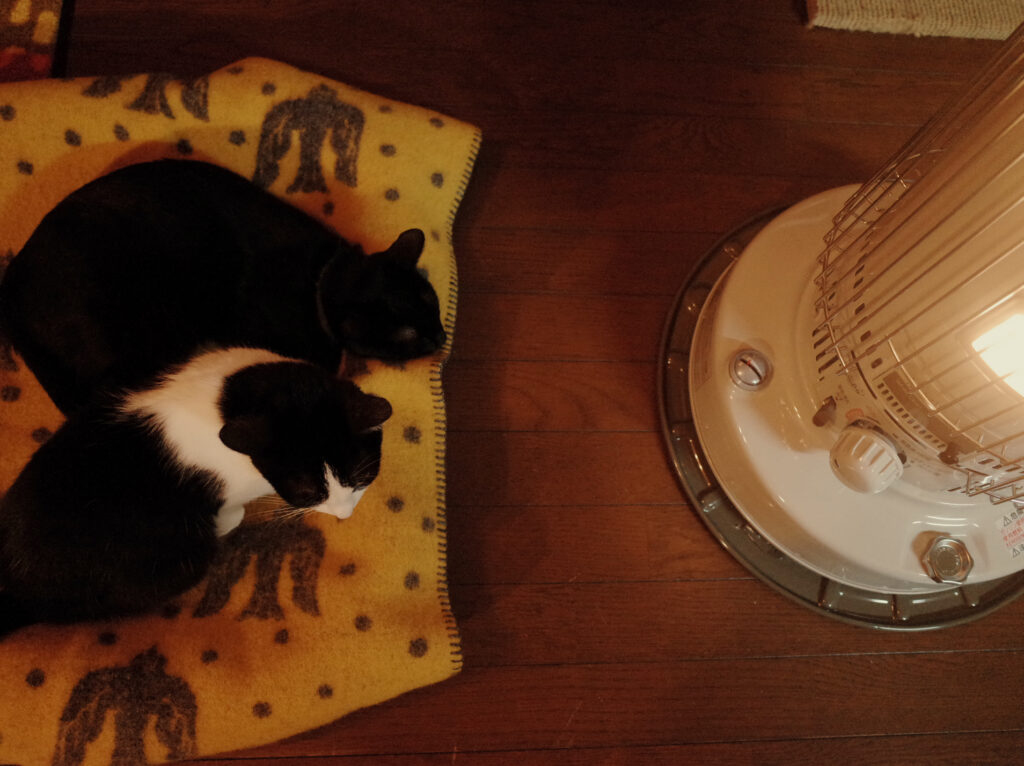

吾輩は、こちらが身じろぐとすぐにベッドを飛び降りる。アクション映画で銃弾を避けながら転がっていく俳優のように俊敏に、理解するより早く動く。そしてちょっと離れたところまで行って、やれやれ災難というふうに毛繕いをする。ときどきはそのままリビングへ行ってしまい、ときどきは寒そうに唸りながらふとんへ帰ってくる。

まだ起きたくない時間に目がさめて、ねじれた身体の痛みやしびれに危機感をおぼえるときには、こちらもチャレンジをしてみる。わたしが体勢を整えて、吾輩がベッドから降りなければ成功で、吾輩が飛び降りていったら残念。失敗という結果は特にない。

吾輩が降りていってしまっても別にいいけれど、不本意な寝起きというのは誰にとってもうれしくないはずだし、わたしは吾輩とふたつのことが好きなので、できればそのまま一緒に二度寝をしたいよと思う。

今朝はそれがうまくいったのだが、二度寝からさめたときに吾輩はふとんの中にいて(!)、あらっと思った。のもつかの間、すでに起きていたらしいふたつがどこからともなくやってきて、ふとんに飛び乗り、吾輩のいるところを目がけてめちゃめちゃに掘る。(彼女はふとんの中に入る方法がいまいちわかっていないらしく、上から入ろうとして前足で掘りまくる)。

吾輩はふとん越しの攻撃をしばらく知らんふりをしていたようだけども、やがてキレたようにふとんから飛び出していって、やはり少し離れたところで毛繕いをした。それを追うようにふとんからひょっこりと顔を出したふたつが、ぼうぜんと目を丸くしているのを見て笑い、わたしも起きる。二人ぶんの朝を動かしたふたつが今度はなぜか一人でベッドに残って、なにもかもなんだかよくわからないまま、二人ぶんの体温でぬくもったふとんで二度寝をする。